(转载)系列专题:瑞典和中国的地质科学合作 第三期 来华深度参与中瑞早期合作的关键人物——赫定

来华深度参与中瑞早期合作的关键人物——赫定

——斯文•赫定与中国西北科学考察

文/王新春 西北师范大学历史文化学院中国历史研究院“田澍工作室”

1931年3月27日,瑞典皇家人文、历史与考古学院(Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,常简称为“瑞典皇家文学院”,也即Kungliga Vitterhetsakademien)在向国王古斯塔夫五世提交的关于支持瑞典探险家、地理学家斯文•赫定(Sven Hedin)为中、瑞等国学者合作的西北科学考查团申请考察经费的呈文中盛赞:在瑞典王室和政府的支持下,瑞典学者在中国进行了具有开创性的科学研究,诞生了很多世界领先的具有划时代意义的成果,有力促进了中国科学研究和中西文化交流,极大提高了瑞典国家在这些科学领域的声誉。

瑞典学术界在九十多年前曾将瑞典学者在中国的学术研究视为瑞典国家的荣耀,是19世纪末至20世纪上半叶中、瑞两国在科学领域合作密切的真实写照。在这一时期,出现了赫定、安特生(Johan Gunnar Andersson)、高本汉(Klas Bernhard Johannes Karlgren)、喜龙仁(Osvald Sirén)等享誉世界的瑞典学者。

今年是赫定诞辰160周年。他是首位以研究“丝绸之路”为目标在亚洲腹地从事科学考察的瑞典学者,自1886年在俄属中亚到伊朗、伊拉克等地游历,至1935年结束绥新公路查勘队的道路勘测工作离开北平,他在丝绸之路沿线的中亚和中国有着半个世纪的探险生涯。他深入中国西北地区的戈壁荒漠、雪山草地,将人迹罕至的山脉、河流和湮没在沙漠中的古城、墓葬变成地图上的坐标数字。在中国西北考察的近代西方探险家中,很少有人能够在地理学、考古学等多个学科领域取得具有里程碑意义的丰硕成果。赫定几乎是凭一己之力,让瑞典成为近代中亚科学考察领域的主要国家。同时,他还是在近代中国西北考察方面与中国学术机构和学者联系最为广泛、合作最为密切的西方探险家。自1926年底他抵达北京至去世之前,他与中国学术界建立并维持了良好合作关系和密切交往,这种联系即便是在第二次世界大战的困难时期也未曾断绝。

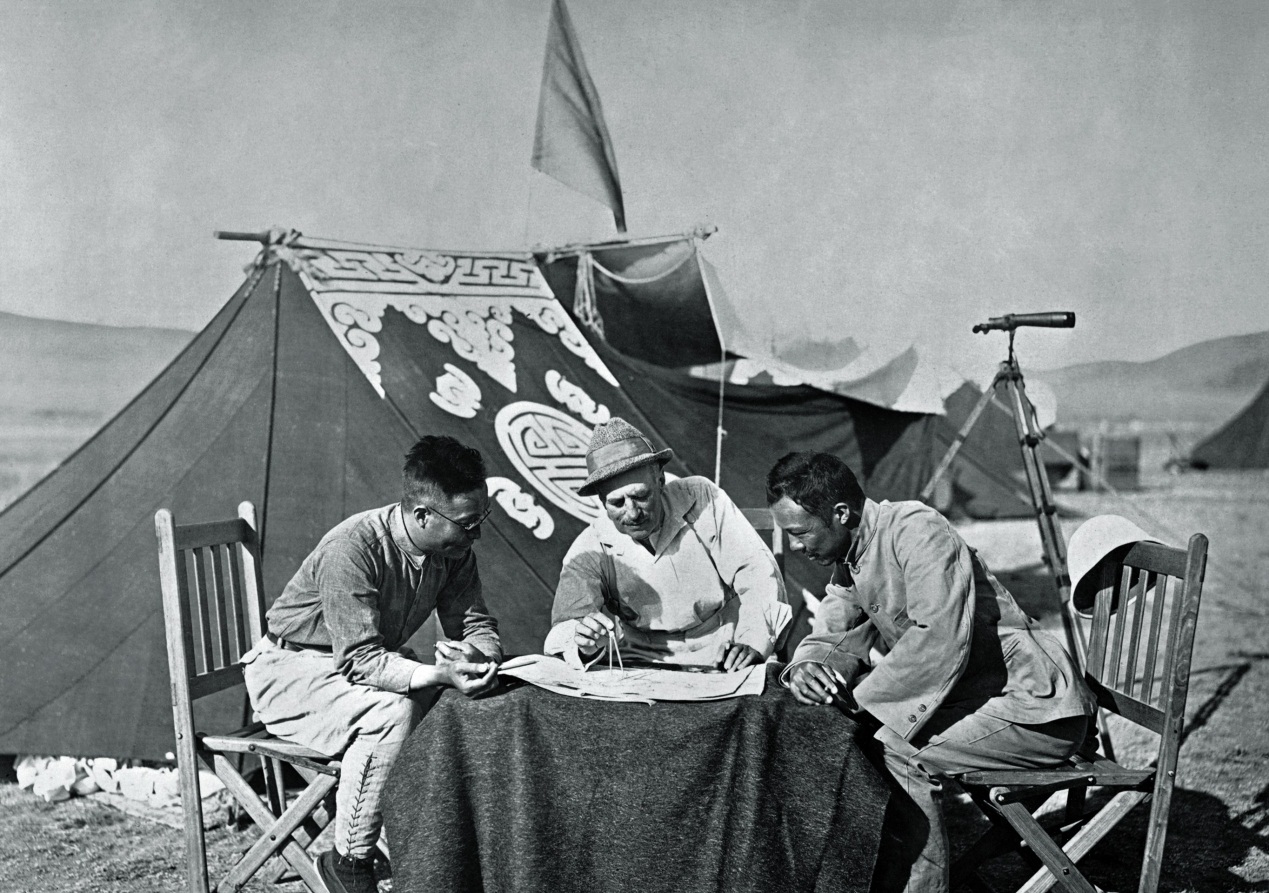

西北科学考查团三位团长在地图上讨论通往嘎顺淖尔的路线。从左到右为中方代理团长袁复礼、外方团长赫定、中方团长徐炳昶

一

1880年4月24日,赫定在斯德哥尔摩南城的梅拉伦湖畔完成了科学考察事业的启蒙。他在自传开篇详细描述了瑞典极地探险家阿道夫·努登舍尔德乘坐“织女星”号(Vega)开辟北冰洋航线、完成环欧亚大陆航行,返回斯德哥尔摩港口的盛况,自此立志献身于科学考察事业。赫定档案中最早的一幅手绘地图便是他16岁时绘制的努登舍尔德北冰洋航海图。此后,努登舍尔德又充当了赫定学术事业的引路人,对之关照和提携颇多,并将他推荐至柏林大学,让他得以拜于德国地质学家、地理学家李希霍芬(Ferdinand von Richthofen,“丝绸之路”一词的提出者)门下。

赫定开启他的探险事业有西方资本主义高速发展、殖民主义扩张以及东方学兴起等国际政治、学术大背景,而善于抓住每一个机遇才是他日后扬名的主要原因。1879年,瑞典化学家诺贝尔(Alfred Bernhard Nobel)在俄国成立诺贝尔兄弟石油公司,开采里海西岸的巴库油田。1885年,该公司的瑞典工程师准备将家人接到巴库,并招募一名家庭教师随行,赫定不假思索地答应下来。据说,他之所以如此迅速地决定前往异国他乡,是因为刚刚和初恋女友分手,希望换一个陌生的环境排解郁结的心情,这一决定改变了他的一生。

瑞典极地探险家阿道夫▪努登舍尔德,赫定探险事业的启蒙人

1886年4月,结束家教工作的赫定决定来一趟西亚文明之旅。他从巴库经里海乘船南下登陆伊朗,由北向南穿越伊朗抵达波斯湾,然后沿阿拉伯河至巴格达等地。他在伊朗西部至两河流域感受了亚洲悠久的文明发展史,对沟通东西方文明的交通路线及沿途的历史遗迹有了初步的印象和感悟。这位日后以中亚地理学成就闻名于世的探险家,将丝绸之路路线和文化遗产作为了事业的开端。同时,他也意识到只有系统掌握了先进的科学知识,才能对亚洲有更为深刻的认识。在回到瑞典后,赫定进入乌普萨拉大学、柏林大学和斯德哥尔摩高等学校学习地理学。这样的专业选择,深受他早期学术启蒙和西亚游历的影响。尽管赫定没有按照李希霍芬的安排从事地质学研究,但是他关于丝绸之路、罗布泊、西藏等问题的探索都是在老师的影响指导下进行,并取得了重要的学术成就。

1890年,赫定受邀作为瑞典外交使团成员出访伊朗。在工作结束后,他从德黑兰开始了第二次游历,经马什哈德、阿什哈巴德、布哈拉、撒马尔罕、塔什干、奥什抵达喀什。这次自西向东穿越西亚、中亚至中国新疆的旅行,让赫定对作为连接欧亚大陆的交通大动脉——丝绸之路所承载的数千年东西方文明交流历史有了整体性的认知。他梳理了西方文献对东西方交通的记载,考察了希腊史学家色诺芬关于希腊雇佣军在波斯的行军路线以及马其顿国王亚历山大东征波斯、中亚的记录。他注意到波斯、阿拉伯帝国在丝绸之路上设立的邮驿系统,维系了亚洲西部的交通和帝国内部的管辖。蒙古帝国西征和帖木儿帝国扩张等不同地域、不同文明留下的遗迹,展现了丝绸之路上的交流、交融与其深厚的历史积淀。

1879年,沙俄为进一步控制中亚修建外里海铁路。这条铁路从里海东海岸的克拉斯诺沃得斯克(今土库曼巴希)向东抵达阿什哈巴德、马雷,然后经布哈拉、撒马尔罕通抵安集延。赫定在旅途中见到铁路工人在中亚铺设铁轨、修建桥梁,火车冒着浓烟、鸣着汽笛呼啸而过,深受震撼。他意识到两千年来人类利用脚步和驼、马畜力维持丝绸之路畅通和东西方文明交流的传统交通方式很快便会发生翻天覆地的变化,世界格局也会随之产生根本性的改变,丝绸之路沿线的古代文明也将以全新的方式迎来复兴。因此,他的丝绸之路研究从一开始就极具现实关怀,注重历史文化研究与现代交通建设相结合。赫定在随后的中国西北科学考察中尤为重视丝绸之路路线和沿途古城遗址,他在新疆的戈壁沙漠中发现楼兰古城和其他考古遗址并非出于偶然或者是运气。最终,他向中国学术界和政府提出“丝绸之路复兴”计划,并在绥新公路查勘队考察期间亲自进行了实践。同时,他的研究又进一步推动了国际地理学界、考古学界对丝绸之路的关注,来自西方的探险家们拿着赫定的著作和地图作指引,寻找那些被风沙湮没的古老文明。

二

若将赫定的前两次游历称为感受之旅,那么他在中国西北的考察则可称为发现之旅。

1890年短暂的喀什之行给赫定留下了深刻印象。广袤的亚洲腹地在西方地图上存在诸多空白之处,一些重要的湖泊、山脉的地理坐标也存在争议。他认为自己两次在亚洲考察的“学习期”已经结束,“前方是巨大而郑重的地理任务要去完成,回到那些荒芜的冒险之路的渴望在我胸中燃烧着”,“现在我已无法满足于在那些欧洲人从未踏足过的地方浅尝辄止了”。

赫定使用过的仪器设备。他在1893—1908年期间利用这些简单的仪器在中国西部做了大量测绘工作,留下来诸多精准的测绘记录和地图

1893年,赫定以填补地图空白、绘制完整的中亚地图集为目标,准备前往中国西北地区考察,这也是他从游历到科学考察的分水岭。赫定向瑞典国王提交了一份详细的科学考察计划,除了地理学之外,他还将考察中国西北古城遗址的考古学项目等列入计划。同年12月,赫定从圣彼得堡经奥伦堡、奥什、塔什干,翻越帕米尔高原抵达新疆喀什,对经中亚到中国新疆的各条路线有了更为全面的认识。他希望将从未有欧洲人踏足的戈壁沙漠标注在地图之上,并且在其中发现古代文明的痕迹。

次年春夏,赫定雄心勃勃地计划登顶帕米尔高原上的“冰山之父”——海拔超过7500米的慕士塔格峰来为自己的中国西北考察博得头彩,最终攀登至6300余米处因无法抵御恶劣的自然环境而作罢。1895年,他从喀什出发,在叶尔羌河右岸附近的麦盖提村向东横穿塔克拉玛干沙漠抵达和田河。这段著名的“死亡之旅”让赫定九死一生,几位雇工在沙漠中失去了生命,大部分行李也遗失掉了,但是他并没有就此停下脚步。在返回喀什作了一番休整之后,1896年初,他再次前往和田地区,在约特干购买了一些古物,并在当地人的带领下至克里雅河附近塔克拉玛干沙漠中,找到了古代于阗国的一座小城喀拉墩和“象牙房子”丹丹乌里克古城,这是他在丝绸之路上最初发现的两座古城遗址。新疆南部的初次考察让赫定意犹未尽,他随后翻越阿尔金山前往人迹罕至的西藏北部地区,然后东行前往柴达木盆地,成为第一个踏足可可西里的西方探险家。赫定最后取道西宁、武威,经内蒙古东行最终抵达北京,结束了他的第一次中国西北科学考察。

赫定的第二次中国西北科学考察距离第一次只有两年时间,此次首要任务是解决老师李希霍芬与俄国探险家普热瓦利斯基(Nikolay Mikhaylovich Przhevalsky)关于罗布泊位置的世纪之争。普热瓦利斯基认为《大清一统舆图》记载的罗布泊纬度与它的实际纬度相差一度。李希霍芬则认为《大清一统舆图》记载无误,普热瓦利斯基见到的喀拉库顺在真正的罗布泊南面。因此,赫定特意携带了一艘折叠船和航行设备。他抵达新疆后,经喀什抵达叶尔羌河,然后乘船做水文考察,绘制了塔里木河尾闾和罗布泊的地图。他提出了著名的罗布泊“游移湖”假说,认为是塔里木河下游河道的变化导致罗布泊位置发生变化,并预言河流将复入千余年前的旧道。

赫定的考察与研究让罗布泊位置的研究有了很大进展,但真正让他扬名的是古城遗址的发现。罗布人奥尔德克因一次迷路之行,意外发现了消失于罗布沙漠中1600余年的楼兰故城,让在中国史籍中沉寂多年的楼兰王国重新回到了世人的视野,赫定也因此在中国考古学史上留下了浓墨重彩的一笔。楼兰地处罗布泊西侧,汉朝时期是中原王朝通往西域的丝绸之路的门户,至东汉时期因塔里木河改道水源断绝而遭废弃。楼兰被视为赫定在中国西北考古方面最重要的成果。对于赫定而言,楼兰的意义不仅仅是他具有优先发现权,更在于它的废弃与“游移湖”的成因相同,均是源于塔里木河下游改道。塔里木河若复入旧道,届时楼兰地区有了河流的滋润,即可重现楼兰王国昔日繁荣的景象。复兴丝绸之路沿途的古代文明,也成为萦绕在他头脑之中挥之不去的念头。

1901年3月赫定在楼兰遗址进行考古发掘

19世纪上半叶,西藏地区因其所处地缘政治及特殊的地形地貌、民族文化等因素,成为西方探险家考察的目标,作为禁城(Forbidden City)的拉萨更是诸人竞相探访的目的地。赫定第二次在中国西北考察期间,曾三次深入西藏,但均被阻拦在拉萨之外。1905年,他以西藏为考察目标制定了第三次科学考察计划,在英属印度政府官员的秘密协助下抵达日喀则,受到了九世班禅的热情接待。赫定在西藏南部沿途做了大量地理测绘工作,从不同位置八次翻越了被他称之为“Trans-Himalaya”的冈底斯山,测量了玛旁雍错、拉昂错等湖泊的水文状况,系统调查了雅鲁藏布江、朗钦藏布(象泉河)、森格藏布(狮泉河)上游,成为找到印度河源流并绘制精确地图的第一人。此次考察,让他跻身世界著名探险家之列。

1908年考察结束后,由于第一次世界大战爆发,赫定的科学考察活动被迫中断,遂在瑞典政府的资助下编纂12卷本的科学考察报告《西藏南部:1906-1908年我的亲历调查与以往发现的比较》(Southern Tibet: Discoveries in former times compared with my own researches in 1906-1908)。这部报告不仅系统地总结了古今中外关于西藏地理学研究的成果,也被他视为1893-1908年三次在中国西北科学考察的阶段性总结,涵盖了他前两次地理学考察的成果。考察报告的最后三卷为地图和地质剖面图,其中数幅1:100万区域地图“暴露”了他的“雄心”——编绘中亚和中国西北地区的1:100万地图。

赫定在1893-1897年、1899-1902年、1905-1908年三次深入中国西部地区新疆、西藏及周边省份做科学考察,在多个学科领域取得了丰硕的成果。地理学是永恒的主题,而考古发现则丰富了地理考察的内涵,使之富有人文主义精神,最终让他走出了综合多学科的丝绸之路研究特色道路。赫定在考察中描绘了从西亚经中亚、从俄国经俄属中亚至中国,从伊朗至印度抵中国,以及中国西北至北方地区、中国内地通往西藏及西藏通往印度等交通路线。这些几乎是用脚步丈量出来的路线图,全景式地展现了几千年来东西方贸易往来、文化交流的通道,使他成为丝绸之路实地踏查和研究的第一人。

三

赫定在第一次世界大战期间乘坐飞机游历西亚,让他诞生了利用飞行器为地理学、考古学研究服务的想法。那些传统上依靠人力完全无法进入的高山、沙漠深处都将在高空中一览无余,彻底消灭地图上的空白区域也将成为可能。

第一次世界大战结束后,战败国德国为加强与苏联、中国的联系,计划开辟柏林经苏联至北京的欧亚航空线,需要寻找一位熟悉中国地理,且与德国交好的地理学家,赫定成了不二之选。在德国交通部的秘密联络下,由德国政府控制的汉莎航空公司与赫定合作,以赴中国新疆进行科学考察的名义秘密勘测中国北方的航空线,赫定则利用德国政府提供的巨额航空线勘测资金,招募部分瑞典科学家从事科学研究。无论航空是否成功,都会获得宝贵的科学成果,在地理发现史上占有一席之地。

1926年11月,赫定从德国柏林经苏联抵达中国北京,游说北洋政府和北洋军阀同意他所谓的“飞行考察”。同时,他还聘请了任职于中国地质调查所的瑞典考古学家安特生参加科学考察,并由之引荐给了地质调查所所长翁文灏。由于地质调查所与安特生之间的良好合作,且地质调查所也有赴新疆考察的计划,翁文灏很快与赫定签署合作科学考察协议,这成为了赫定与中国学术界合作的开端。

1927年3月,北京大学研究所国学门与其他十余家北京学术机构联合成立中国学术团体协会,反对赫定的考察。双方经过一个半月的谈判,重新签署了一份合作协议,决定派遣中外学者共同组建西北科学考查团赴新疆科学考察。西北科学考查团是近代第一个中外平等合作的西北科学考察团体,被视为近代中外科学合作的典范。在1927-1933年长达六年的时间中,中外成员精诚合作,深入内蒙古、甘肃、新疆、西藏等省做了十余个学科领域的科学考察工作,搜集了大量科学数据,采集了诸多科学材料,还发现了内蒙古白云鄂博大铁矿和诸多考古遗址等,在十余个学科领域取得了极为丰硕的成果,引起了中外学术界的广泛关注。

在西北科学考查团出发前,赫定并不看好中外成员在野外的合作考察,他认为中方成员缺乏野外考察经验会难以胜任,但出发后不久这一看法便完全改变了。德国气象学家郝德(Waldemar Haude)指导的四位中国气象学学生非常能干、认真,他便毫不犹豫地提议在考察结束后将四个野外气象观测站交给他们管理,并寻求与中国学术机构更为广泛的合作。随后,他又与中央研究院气象研究所所长竺可桢合作进行中国西北地区的气象观测,邀请更多的中国学者参与考察,并向后者移交了数座气象观测站和有关观测数据。

西北科学考查团的德国气象学家郝德与中国学生一起进行气象观测

赫定认为,西北科学考查团之所以取得巨大的成功,完全归因于中外学者之间的良好合作。他在各种场合对这种平等合作的关系给予了极高的评价:白种人和黄种人之间的合作以和谐、友好和善意为特点;任何可能发生的小摩擦,在太阳下山之前就被消除了;每一个中国人,都是东西方友好、互信合作的使者。从国际主义的角度来看,中外学者的合作是西北科学考查团最有价值的成果之一。赫定本人也是这一合作的主要受益者之一,在西北科学考查团成立之前,中文报刊杂志中的赫定是与斯坦因、勒柯克等西方探险家一样的中国文化遗产的盗窃者和破坏者;西北科学考查团组建之后,他变成了与玄奘等人齐名的丝绸之路探险家。

在西北科学考查团考察期间,赫定敏锐地注意到公路、铁路和航空等现代交通的建设对于中国国家统一和社会现代化有着至关重要的作用。他在1929年就计划通过中国学术界向政府提交复兴丝绸之路的议案,希望能够复兴丝绸之路的交通、贸易和悠久的历史文化。1933年8月,赫定向南京国民政府正式提交了旨在复兴丝绸之路的系列计划书,呼吁中国人再次利用汉武帝在两千年前开辟和维系的丝绸之路,发展商业贸易,沟通东西方世界。计划书中通过复兴丝绸之路来巩固边疆、沟通世界的提议引起了南京国民政府首脑的共鸣,遂诞生了近代史上唯一一个由中国政府聘请西方探险家组建的中国西北科学考察团体——绥新公路查勘队。查勘队使用汽车做交通工具,行程1.5万余千米,勘测公路路线约0.7万千米,为甘新公路等一系列中国西北公路建设奠定了基础。同时,此次考察也是对丝绸之路路线和路程的第一次科学测绘。尽管这次考察的任务只是技术性的,但查勘队成员还是在地理学、地质学、考古学等学科方面颇有建树,举世闻名的罗布泊地区“小河墓地”和“小河公主”便是在此次考察期间发现的。这些研究在进一步认识中国西北、了解丝绸之路路线及其古代文明上发挥了巨大作用,成为赫定倡导的复兴丝绸之路的重要内容。

绥新公路查勘队的汽车队在额济纳的营地休整

赫定是丝绸之路研究发轫时期的关键人物,他一生的科学考察事业以认识丝绸之路为开端,将复兴丝绸之路作为结束。他的研究不仅将交通路线与历史文化相结合,赋予了丝绸之路更为丰富的文化内涵,同时还推动了丝绸之路概念在中国的兴起和传播。

王新春,曾庆盈.【瑞典】魏浩康 编著,2024-2025年.斯德哥尔摩藏·赫定档案图集(1-3),敦煌文艺出版社.

Hedin S. 1925. My life as an Explorer. New York.

本文原载于《生物进化》杂志2025年第1期“中国-瑞典科学合作特刊”

附件下载: